【運送業】外国人材活用のポイント

特定技能「自動車運送業」

自動車運送業界では、業務の特性上長時間労働となっていたり、さらにドライバーの高齢化や人手不足が深刻な問題となっています。

この問題を改善するために、働き方改革関連法に基づいて、時間外労働の制限が設けられました。

一方、インターネットを利用した買い物(EC)の需要は増加し、その影響で物流業界の人手不足はさらに悪化すると予想されています。

実際、令和4年度の自動車運送業界の求人倍率は2.61倍で、5年後には約28万8,000人もの人手不足が発生する見込みとなっています。

そのうち、トラック運送業では約20万人、タクシー運送業で約6万7,000人、バス運送業で約2万2,000人が不足するとされています。

この人手不足を解消するために、在留資格「特定技能」におけるトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3つの業種で、外国人労働者の受け入れが可能になりました。対象となる分野は『自動車運送業分野』といいます。

なお、雇用形態は直接雇用のフルタイムに限られ、派遣は認められないので注意が必要です。

職種

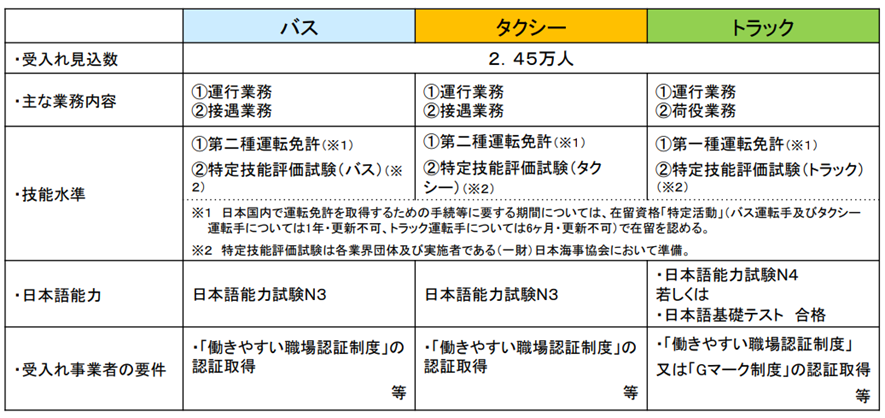

トラック運送、バス、タクシーの運転手が想定されています。

業務内容

トラック運送業

運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができる。

◆ 主な業務:運行業務、荷役業

タクシー運送業

運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。

◆ 主な業務:運行業務、接偶業務

バス運送業

運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。

◆ 主な業務:運行業務、接偶業務

特定技能運送業の要件

特定技能「自動車運送業」分野で外国人材を採用するには、申請人(外国人本人)の要件と受入れ企業の要件の両方を満たすことが必要です。

職種ごとの要件をまとめると下記の表の通りです。詳細は以下で順に説明します。

※表は厚生労働省HPより引用

外国人側の要件

特定技能「自動車運送業」分野の在留資格申請の主な要件は以下の通りです。

技能水準

(1)該当する運転免許を有していること。

トラック運送業の場合:第一種運転免許を有していること

各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験を受験し、第一種運転免許の取得が必要です。

バス運送業・タクシー運送業の場合:第二種運転免許を有していること

各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、第二種運転免許の取得が必要です。

(2)従事する業務に必要な知識または技能を有していること。

具体的には「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。試験の概要は以下の通りです。

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)

試験言語:日本語

実施主体:一般財団法人日本海事協会

実施方法:学科試験及び実技試験

試験形式:以下の2つの方法により実施

出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施

CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル

合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)

その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。

出題内容:運行業務・荷役業務等に関する内容

② 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)

試験言語:日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語を併記)

実施主体:一般財団法人日本海事協会

実施方法:学科試験及び実技試験

試験形式:以下の2つの方法により実施

出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施

CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル

合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)

その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。

出題内容:運行業務・接遇業務等に関する内容

③自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)

試験言語:日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語を併記)

実施主体:一般財団法人日本海事協会

実施方法:学科試験及び実技試験

試験形式:以下の2つの方法により実施

出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施

CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

受験料:〔国内の場合〕5,000 円(税抜)、〔海外の場合〕37⽶ドル

合格証明書発行手数料:14,000 円(税抜)

その他費用:出張試験の実施の場合、受験料に加え、申請者負担の出張費用(試験監督者1名分の旅費及び宿泊費)が発生します。

出題内容:運行業務・接遇業務等に関する内容

日本語能力

日本での生活に必要な日本語能力及び従事する業務に必要な日本語能力を有しているこ

と日本での生活や業務上必要な日本語能力の確認のため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

※ただし、技能実習2号を良好に修了した方は、トラック分野についてのみ上記の日本語試験が免除できます。日本語試験の免除は、他の分野で技能実習2号を良好に修了した方も対象となります。

●日本語能力試験(JLPT)

トラックドライバーとして働くためには日本語能力試験(JLPT)のN4レベルの合格、タクシードライバーまたはバスドライバーとして働くためにはN3レベルの合格が必要となり、業種によって必要なレベルが違うので注意が必要です。

JLPTのレベルはN1からN5までの5つのレベルがあり、もっとも難易度が高いのはN1でもっとも簡単に合格できるのはN5です。

N4認定の目安は、「基本的な日本語を理解することができる」こと、N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」こととされています。

●国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

トラック運送業の場合は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)も利用可能です。こちらはレベル区分がなく、総合得点が判定基準点以上(250満点中200点以上)であれば、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」があると判定され、合格となります。

日本国内の試験会場では連日のように試験が開催されていますので受験のチャンスが多くあります。

受け入れ企業側の要件

・道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること

・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること または安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること

・日本標準産業分類「43道路旅客運送業」または「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること

・自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること

・「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)

※トラックについては、国土交通省告示により「初任運転者研修」の実施が求められます。

●運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証取得

受入れ企業は、一般財団法人日本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制度」の認証を受ける必要があります。

「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取り組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。

- 法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確

保・育成、⑥自主性・先進性等の6分野について、基本的な取組要件を満たしていれば、認証を取得することが可能です。また、運送事業許可取得後 3 年以上経過している必要があります。

申請受付期間が決められているため、事前に申請スケジュールの確認が必要です。

(2024年度は4月16日~5月31日と、7月1日~9月15日でした。)

また、認証は有効期限があるため、定期的な更新が必要となります。

●安全性優良事業所(Gマーク)の保有

トラック事業者は「働きやすい職場認証制度」の代わりに「Gマーク制度」の認証を取得することによって要件を満たすこともできます。

「Gマーク制度」とは、輸送の安全確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度です。

- 安全性に対する法令の遵守状況、②事故や違反の状況、③安全性に対する取組の積極

性について、認定要件をクリアすると、安全性優良事業所として認定を受けることができます。また、運送事業許可取得後 3 年以上経過しており、「配置する事業用自動車の数が5台以上等」の要件もあります。

「Gマーク制度」の認証は事業所単位での取得となりますが、同法人内であれば外国人を受け入れる事業所以外で保有している場合も可能です。Gマークの申請は年に1回(7月)しかできないため、申請のタイミングを逃さないように注意が必要です。また、こちらも有効期限があるため、定期的な更新が必要となります。

●協議会への入会

自動車運送業分野で外国人材を受け入れるためには、「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入が必要です。在留資格申請前までに加入が必要です。

※現時点では、自動車運送業分野特定技能協議会の設置時期については未定です。設置された場合、法務省出入国在留管理庁のホームページにて公表されます。

h2 在留資格申請の流れ

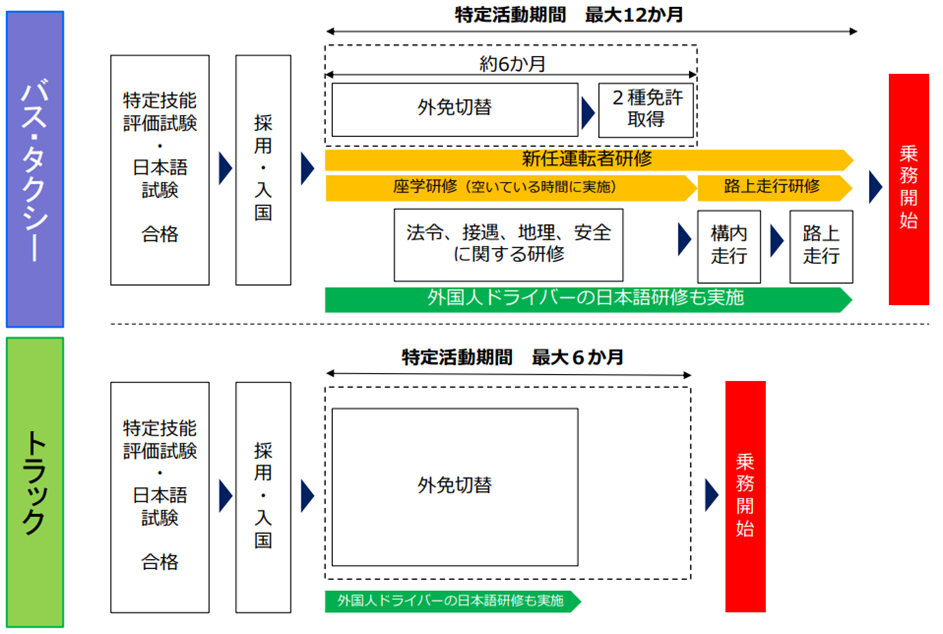

※図は厚生労働省HPより引用

自動車運送業分野の特定技能1号は、他の分野と異なり、運転免許証の取得が要件となっているため、日本の運転免許証を持っている外国人の場合と持っていない外国人の場合で手続きそのものや手続きにかかる時間が異なります。

大まかな流れは以下の通りです。

日本の運転免許証を持っていない場合

- 募集をかける

- 面接の実施

- 雇用契約の締結

- 外国人に特定技能1号評価試験と日本語試験に合格してもらう

- 外国人の在留資格を「特定活動」に切り替える

運転免許を取得してもらうために外国人は一定の期間日本に滞在する必要がありますが、その間に在留資格が切れてしまう、もしくは長期的に滞在できる在留資格を所持していない場合は不法滞在になってしまうため、そうならないためにまずは外国人の在留資格を「特定活動」に切り替え、免許取得のための在留資格を取得します。

(特定活動期間:バス・タクシー 最大12ヶ月、トラック 6ヶ月 ※上記図参照)

- 外国人に運転免許を取得してもらう

※トラックは第一種、タクシー・バスは第二種免許

- 新任運転者研修を実施する(タクシー・バスのみ)

- 特定技能を申請する

すべての要件を満たしたら、特定技能の申請をします。

審査の結果、受領されると「在留カード」が届き、正式に日本での就労が認められます。

日本の運転免許証を持っている場合

- 募集をかける

- 面接の実施

- 雇用契約の締結

- 外国人に特定技能1号評価試験と日本語試験に合格してもらう

- 外国人の在留資格を「特定活動」に切り替える

運転免許を取得してもらうために外国人は一定の期間日本に滞在する必要がありますが、その間に在留資格が切れてしまう、もしくは長期的に滞在できる在留資格を所持していない場合は不法滞在になってしまうため、そうならないためにまずは外国人の在留資格を「特定活動」に切り替え、免許取得のための在留資格を取得します。

(特定活動期間:バス・タクシー 最大12ヶ月、トラック 6ヶ月 ※上記図参照)

- 新任運転者研修を実施する(タクシー・バスのみ)

- 特定技能を申請する

すべての要件を満たしたら、特定技能の申請をします。

審査の結果、受領されると「在留カード」が届き、正式に日本での就労が認められます。

運送業において特定技能外国人を活用する場合の注意点

運転免許の取得費用は、受け入れ企業が負担することが望ましいとされています。出入国管理庁の自動車運送業の運用要領(P15)においては、

「運転免許の取得費用の負担については、所属機関が負担することが望ましいですが、受入れ外国人(受け入れる予定の外国人を含む。以下同じ。)本人が負担する場合は、採用時等に受入れ外国人が十分に理解できる言語による説明を行うなど、丁寧な説明を心掛け、事前に受入れ外国人の了承を得るようにしてください。)」

とされており、免許取得費用は企業側で負担することが推奨されています。しかし、外国人が負担することも問題がないとされています。また、受入れ外国人の運転免許の取得費用は受け入れ機関が取得費用を賃金に含めて補填するというのも問題ないとされています。

また、日本語レベルにおいては、求人時や採用決定時には、企業と候補者のイメージするレベルにギャップがないように注意する必要があります。

たとえ特定技能に必要な水準に達していたとしても、日本語試験ではライティングとスピーキングの能力は測れないので注意が必要です。例えば、トラックドライバーは、積荷の日本語表記を理解することや、配達先でのコミュニケーション能力も必要です。

業務に必要な日本語レベルを習得しているか、外国人の採用時には注意が必要です。

またもし十分な日本語力がなかった場合も、ある程度の日本語レベルに達するように日本語教育の支援が必要となります。

なお、労働関連法令は、外国人労働者にも適用されます。厚生労働省の調査によると、多くの事業所で外国人技能実習生に対する法令違反が「70.8%」見られており、給与や労働時間に関して外国人を日本人と公平に扱っていなかったようです。企業は、外国人労働者も日本人と同様に、労働基準法に基づいて日本人と公平に雇用しなければなりません。

就労までの期間

受入れ企業に求められる基本的な要件に加えて、採用から業務開始までの所要時間やその間にかかる費用、また、運転免許証の取得要件や職場環境の整備など、多くの点に配慮しなければなりません。

例えば、海外で免許を持っていて外免切替をして日本の運転免許を取得するケースと、日本に来日してから教習所に通って免許取得を目指すケースでは、就労できるようになるまでにかかる期間や費用が大きく違います。また、大型免許を取得する場合などではさらに時間がかかります。

運転技術や文化の理解

外国人ドライバーが日本の運転文化に適応するためには、道路標識や交通ルール、運転マナーなどを理解してもらうことも重要です。初めは理解が不十分な場合もありますので、受入れ企業としては、入社後も継続的に安全運転に関する研修や指導を行い、運転技術の向上やリスクマネジメントの意識を高める取り組みが不可欠となります。

また、最初から大きな業務をさせるのではなく、中長距離ではない近い場所から走らせる、簡単な業務から行うなどのステップアップを計画してあげるとよいです。

外国人材の活用は是非ご相談ください