技能実習制度について

技能実習とは、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。

技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係のもと労働関係法令等が適用されており、現在全国に約41万人在留しています。(令和元年末時点)

何かとニュースなどで話題になっており、消極的なイメージが先行してしまいがちですが、きちんと運用すれば実習生にも企業側にもメリットがある制度です。

しかし、技能実習制度に関して不正行為が頻発しているのも事実です。最近では、不正行為に対する厳罰化の傾向があり、国としても制度の健全な運用を目指しています。

外国人を技能実習生として受け入れたい企業としては、制度に対する正しい理解や、継続的な法律専門家への相談体制が必要となってきます。

この記事では、技能実習制度を活用したい企業様のために、

・そもそも技能実習制度とは

・なぜ継続的な法律専門家への相談が必要なのか

についてご説明します。

技能実習制度の目的

技能実習制度の目的は、

「わが国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与するという、国際協力の推進」

です。

あくまで、世界の発展のための制度であり、労働力の補充のための制度ではありません。

平成29年11月より施行されている技能実習法には、基本理念として、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3第2項)と明記されています。

技能実習法では、このように基本理念を定め、関係者の責務を明らかにし、

・技能実習計画の認定(技能実習法8条)

・管理団体の許可(技能実習法23条)

などの制度を設けることで、技能実習の適正な実施や実習生の保護を図っています。

なお、技能実習法は、法務省及び厚生労働省の共管です(技能実習法103条1項)。

技能実習制度の変遷と現在の受け入れ状況

技能実習制度の始まりは、1960年代後半ごろから海外の現地法人などで社員の教育用として用いられていた研修が評価されて、制度化されたものです。この原型とも言える制度は1993年につくられました。

当時は、もともとが研修制度だったこともあり、今よりももっと「教育」の要素が強い制度でした。

最初の1年間は完全なる研修期間であり、現場で働くことは認められていなかったのです。

しかし、実際には労働をしているにも関わらず、「研修生」であるのを理由に、労働基準法に触れる扱いをすることが当たり前のように実施され、大きな問題となったのです。

そのような状況で、2009年の入管法改正があり、制度の確立が大きく進みました。「技能実習」という在留資格ができ、これまであった研修期間がなくなりました。

そして、2017年には、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されました。

これにより、外国人技能実習機構が設立され、実習生の人権保護や適正な実習のための制度がつくられたのです。

そしてこれからの技能実習制度については、2019年4月に施行された改正入管法にて、新たに「特定技能」という在留資格がつくられたことが大きな影響を与えるでしょう。

特定技能はより「即戦力」という要素がつよい在留資格であるため、今後の国内の人手不足の問題解決に役立つと考えられています。

そのため、これからの外国人雇用の運用は、技能の修得を目的とした「技能実習」と、労働者を受け入れるための「特定技能」といった違いを明確に使い分けるようになっていくと考えられます。

技能実習生受け入れ枠

一つの企業が受け入れられる技能実習生の数は、その会社に務める従業員の数によって変わってきます。

例えば、常勤従業員が30名以下の企業であれば、3人まで実習生を受け入れることができます。

また、優良受入企業と認められた場合は、倍の6人まで受入れができます。

具体的な、従業員数と実習生受入可能人数の関係については、JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)のHPにまとめられていますので、参考にしてみてください。

外国人技能実習制度の2つのタイプ

技能実習生の受け入れ方には、2つのタイプがあります。

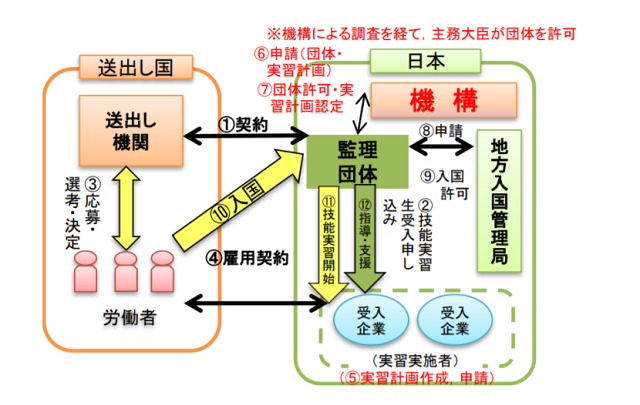

①団体監理型(全体の97.2%)

②企業単独型(全体の2.8%)

①団体監理型 は、非営利の監理団体(多くは商工会や事業協同組合等です)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで実習を実施するものです。

中小企業が集まって監理団体をつくり、受け入れ体制を整えているパターンが多いです。

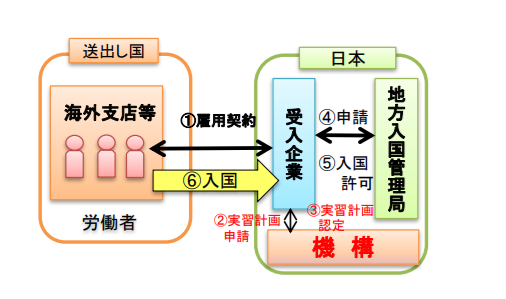

②企業単独型は、日本にある企業等が、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて実習を実施するものです。

全体の約2.8%と非常に少なく、大企業がほとんどです。

技能実習の流れ

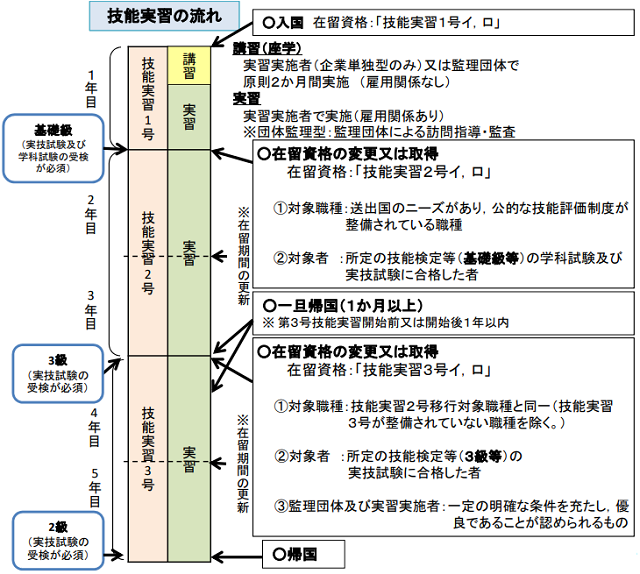

技能実習は、1号・2号・3号に分かれています。1年目の実習が1号にあたり、2年目と3年目が2号、4年目と5年目が3号にあたります。

それぞれについて簡単に説明します。

【技能実習1号】

最初の1年の実習を指します。実習生は在留資格「技能実習1号イ、ロ」で入国します。

入国後、原則2ヶ月間の座学講習が必要です。

座学講習は、監理団体あるいは実習実施者(企業単独型の場合)にて行います。この講習中は、実習実施者と実習生の間に雇用関係は成立していません。

【技能実習2号】

2年目~3年目の実習を指します。1号から2号になれるのは、対象職種に限られています。移行対象職種は、85職種 156作業(令和3年3月16日時点)です。

具体的な対象職種に関しては、外国人技能実習機構が運営するサイトの、移行対象職種情報をご確認ください。

1号から2号になるためには、実習生は1号終了後に、所定の試験に合格する必要があります。

所定の試験とは、技能評価試験(技能検定基礎級相当)であり、学科試験と実技試験があります。両方に合格しないと技能実習2号にはなれません。

【技能実習3号】

3号は、4年目~5年目の実習を指します。3号になれるのは、対象職種に限られています。移行対象職種は、77職種 156作業(令和3年3月16日時点)です。

2号になることはできても、3号にはなれない職種があるので注意が必要です。

具体的な対象職種に関しては、外国人技能実習機構が運営するサイトの、移行対象職種情報をご確認ください。

2号から3号になるためには、2号終了後に所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の試験に合格しなくてはなりません。試験は、学科試験と実技試験があり、その両方に合格する必要があります。

また、2号から3号になるためには、2号実習が終了したあと、一度帰国しなくてはなりません。帰国は、原則1ヶ月以上かつ3号実習開始前あるいは開始から1年以内にするよう定められています。

技能実習生の処遇

賃金について

技能実習生の賃金については、厚生労働省がルールを定めています。

まず、最低賃金額以上の額を支払わなくてはなりません。外国人だからといって、最低賃金以下の賃金を支払うことは許されません。

また、時間外、休日、深夜割り増し賃金においても、日本人と同じように支払う必要があります。

賃金等の不払いは、入管法に基づく改善命令の対象となります。

入国管理局から「不正行為を行った」と判断された監理団体や実習実施機関等は、一定期間実習生の受入が停止される可能性があります。

技能実習生に関する税金

技能実習生は、原則として賃金から所得税と住民税が天引きされます。

外国人にかかる税金は本人が「居住者」なのか「非居住者」なのかによって異なります。

技能実習生の場合、1年目は「非居住者」であり、2年目以降は「居住者」となります。

そのため、初年度とそれ以降では税金の扱いが変わってきます。

非居住者の場合

所得税は、所得に関係なく、一律20.42%の税率で源泉徴収を行います。

また、住民税は非課税になります。

居住者の場合

所得税・住民税共に、日本人と同じように天引きされます。

注意しておくべきなのが、税金が「天引き」されることです。日本の制度に馴染みのない外国人からすると「なぜ給料からお金が引かれているのか」が理解できません。

あらかじめ日本の税制度について説明し、給料の額と手取り額が異なることをわかってもらっておくとトラブルになりづらいです。

技能実習生に関する保険

技能実習生の受入に際して、「雇用保険や社会保険への加入は必要ですか?」といった質問をいただくことがあります。

外国人技能実習生を雇用する場合でも、例外なく加入が必要です。

・労災保険

・雇用保険

・国民健康保険(健康保険)

・国民年金

・厚生年金保険

・介護保険

などは、技能実習生であっても加入しなければならないものなので、各種手続きを進めていく必要があります。

また、外国人技能実習生総合保険という、実習生が突発的な事故や病気などで出費が必要となったときに経済的な負担を減らすための保険もあります。こちらは任意加入となっていますが、保険料が割安であることもあり、年々加入者は増えています。

実習生の保護措置

技能実習制度が動き出してから、現場では様々なトラブルが発生してきました。

例えば、

・実習生を最低賃金以下の安い賃金で働かせる 残業代を出さない

・実習生からパスポートを取り上げる

・賃金の一部の貯蓄を強制する

といった、実習生の人権を侵害するような扱いが実際に行われてきたのです。

こういった問題を防ぐためにつくられたのが「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」です。こちらは2017年11月に施行されました。

この法律には、実習生を守ることを目的に、監理団体や実習実施者等を対象とした禁止行為等が明記されています。

技能実習の強制

暴行や脅迫などを用いて、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはいけません。

強制貯蓄

実習の監理者は、技能実習契約に付随して、実習生に貯蓄や貯金管理の契約をさせてはなりません。

在留カードを保管する

技能実習の関係者は、実習生から旅券や在留カードの提出を求めて保管することはできません。

外出制限等

技能実習の関係者は、実習生の外出や私生活に関して不当に制限することはできません。

これらの禁止事項を行った場合、「技能実習の強制」では「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が課され、それ以外では「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

実習生を迎える準備

技能実習生の受入が決まれば、実習実施者は受入準備を始めなくてはなりません。

手続きだけでなく、3種類の責任者をあらかじめ決めておくことが必要です。

技能実習責任者

後述する技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督する立場の人です。技能実習が安全かつ有益なものとなるように、目を配る役職です。

指定講習を受けることも求められます。

技能実習指導員

現場で直接実習生に仕事の技術や知識を教える立場です。実習計画を立案し、それに沿った実習を行います。また安全管理の徹底や、労働に関する法令を遵守しているかの確認もしなくてはなりません。

生活指導員

言葉も生活習慣も全く異なる技能実習生が、日本で安全で健康的に過ごせるように配慮する立場です。

宿泊施設や設備の提供だけでなく、日本で生活していく方法や社会ルールについて伝えます。

これらの責任者を決めておき、実際に技能実習生が来日してからスムーズに実習を行えるように環境を整えておくことが必要です。

技能実習生のトラブル

技能実習生のトラブルのなかでも大きなものが「失踪」です。

最近では、悪質なブローカーによって失踪が斡旋されるケースが増えています。実習生が低賃金で悩んでいるところに外国人コミュニティを活かして近寄り、

「今よりももっと良い仕事がある、もっといい環境で仕事ができる」と声をかけます。

その甘い言葉に実習生がついていった結果、失踪となることが多いのです。

しかし、実際には一度失踪してしまうと、在留資格を得られなくなるため、適法な仕事に就くことが難しくなります。受入企業にとっても実習生自身にとっても、不利益が生じます。

失踪を防ぐためにも、実習生と良好な関係を築き、在留資格制度についてきちんと理解してもらう必要があります。

続いてよくあるのが、途中帰国です。

失踪とまではいかなくても、一時帰国から帰って来なかったり、3年実習の予定だったのが1年実習に切り上げたりしてしまうケースが多いのです。

途中帰国については、ホームシックや、久々に母国に帰って気が緩んでしまうなど、様々な原因が考えられます。

特に途中帰国から戻ってこなくなることを防ぐには、企業と実習生との信頼関係が重要です。

実習の環境を整えることで、より実習生が長く居たいと思ってくれる組織を構築できます。

なぜ法律専門家への継続的な相談体制が必要か

技能実習生を自社に受け入れるのであれば、法律専門家への継続的な相談体制を設けておくことが必須といって差し支えないでしょう。

その理由は、技能実習の不正行為に対する厳罰化が顕著だからです。

技能実習法に基づく新制度は、不正行為に対するペナルティーが非常に重いです。

実習実施者や管理団体が不正行為を行った場合、

・不正行為を行った管理団体や実習実施者の事業者名の公表

・管理団体や実習実施者に対する改善命令

・管理団体の許可、実習認定の取り消し

・監理団体に対する事業停止命令

など、かなり厳しい制裁措置がとられます。

例えば、外国人技能実習機構のホームページには、実際に行政処分を受けた企業一覧をデータ化した物が掲載されています。

万が一、管理団体や実習実施者が上記のような制裁措置を受ければ、かなり深刻なダメージを負うこととなります。

新制度においては、

・定期的な実地検査

・技能実習生からの相談や申告

・労働基準監督機関や地方入国管理局等からの通報

などが行われ、簡単に不正行為が発覚します。

実習実施者や監理団体としては、「不正行為を起こさない」努力をするとともに「万が一不正行為が怒ったときに迅速に対応する」努力をしなくてはなりません。

技能実習制度に通じた弁護士などの法律専門家から、直接アドバイスを受けられるように体制を整える必要があるのです。

また、監理団体は、外部監査について、弁護士などの法律専門家に依頼することをおすすめします。

外部監査とは、監理団体の役員が監理事業に関する職務の執行について、事実調査や証拠の評価をします。つまりは、技能実習法や技能実習法施行規則等を遵守しているかチェックすることです。

よって、外部監査とは、まさしく「法律判断」にほかなりません。法律無資格者が外部監査をしても、実効的な監査ができない可能性があります。

技能実習制度に関する相談は弊事務所へ

弊事務所では、外国人雇用や技能実習に関するご相談を受け付けております。

外国人雇用に関する制度は非常に複雑です。実は法律の専門家である弁護士でも、入管法や技能実習法に関する知識がある人は少ないのです。

普段付き合いのある弁護士に技能実習に関する相談をしても、十分な返答があるとは限りません。

弊事務所では、顧問先から外国人雇用の相談を受けたり、監理団体の外部監査を実施したりといった実績がございます。

ビザ申請取次者の承認を受けた専門知識豊富な弁護士が、皆様にアドバイス致します。

不正行為によるペナルティーを受けないためにも、知識と実績のある法律専門家にご相談されることをおすすめいたします。

企業様からのご相談は初回無料でご対応いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。