【建設業】特定技能外国人材の受け入れのポイントと要件について解説

建設業における特定技能外国人の受け入れの必要性

建設業界の現状

総務省の統計局労働力調査によると、建設業界の就業者数は1997年の685万人がピークとされ、2023年時点では483万人にまで減少しています。

建設業はさらに、人手不足だけでなく高齢化も進んでいる業界です。

総務省「労働力調査」で建設業における年齢層別の就業者数の割合を見ると、65歳以上の就業者の割合は2025年に約16.9%で、全産業平均の約14%と比較しても水準が高いことがわかります。建設業界において人手不足と高齢化が深刻な理由としては、以下が挙げられます。

・昔ながらの労働スタイルが、現在の若者になじまない

・建設業就業者の高齢化による退職

・過酷な労働環境や不安定な雇用

加えて、長く「売り手市場」が続いていたということもあり、とくに若者の「建設業離れ」が進んでしまいました。

このような建設業界における深刻な人手不足の問題を打破するために、一定程度の技能を持ち、即戦力となる外国人の就労を認める特定技能制度が2019年に創設されました。

特定技能「建設」について

特定技能には、在留期間の通算が5年までの「特定技能1号」と在留期間更新の上限がなく、家族帯同も認められる「特定技能2号」の2種類があります。特定技能2号へ移行できれば、最大5年という上限がある技能実習や特定技能1号とは異なり、在留期間更新の回数に制限なく長期に渡って就労してもらうことができます。ただし、現在、特定技能外国人の受け入れ数に上限はありませんが、特定技能建設に関しては、事業所あたりに受け入れられる外国人の人数が決まっており、

「受け入れ企業の常勤職員の数まで」と定められています。国は、建設分野において受け入れ企業ごとに上限が定めれている理由として、

・工事によって、建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要になる

・季節や工事受注状況によって、仕事の報酬が変動する可能性がある

・特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要である

という3つを挙げています。

特定技能人材が建設業で従事できる業務

これまで特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが行われた結果、業務区分は【土木】【建築】【ライフライン・設備】の3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。

再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業については以下の通りです。

2-1.土木区分

土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

型枠施工:コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土木

鉄筋施工:とび・海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

2-2.建築区分

建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

型枠施工:左官・コンクリート圧送・屋根ふき・土木

鉄筋施工:鉄筋断手・内装仕上げ・表装・とび

建築大工:建築板金・吹付ウレタン断熱

その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替え又は係る作業

2-3.ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

電気通信・配管・建築板金・保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

これら三つの区分に共通して、以下のような想定される関連業務もあります。

共通の関連業務

① 原材料・部品の調達・搬送

② 機器・装置・工具等の保守管理

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

⑤ 清掃・保守管理作業

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

特定技能1号「建設」の取得方法

外国人が特定技能「建設」の在留資格を取得するためには技能実習の経験者と未経験者で要件が異なり、次の2つの方法があります。

あ:

- 技能評価試験と日本語試験に合格する(技能実習未経験者)

- 技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する(技能実習経験者)

取得方法①:技能評価試験と日本語試験に合格する

技能評価試験と日本語試験の2つに合格することで在留資格申請の要件を満たすことができます。

要件1:技能評価試験に合格する

特定技能16分野は、それぞれ独自に技能評価試験を行います。建設分野においては以下の試験が該当します。

(1)建設分野特定技能1号評価試験(技能検定3級の水準に相当)

(2)技能検定3級

建設分野特定技能1号評価試験は、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの試験区分があり、従事したい業務区分にあわせて受験します。内容は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものです。

1号評価試験の概要

学科試験

問題数 30問

試験時間 60分

出題形式 〇×式、および2~4択式

実施方法 CBT方式

合格基準 合計点の65%以上

実技試験

問題数 20問

試験時間 40分

出題形式 〇×式、および2~4択式

実施方法 CBT方式

合格基準 合計点の65%以上

要件2:日本語試験に合格する

日本語試験は2種類のうちどちらかに合格が必要です

・日本語能力試験(JLPT):N4以上に合格

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):200点/250点以上

「日本語能力試験(JLPT)」のレベルは5段階で、基礎(N5)から幅広い場面で使われる日本語(N1)までがあり、N4は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。

「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するもので、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。

2つの試験はそこまで差がありませんが、「日本語能力試験(JLPT)」のほうがメジャーではあります。ただし、年に2回しか実施していないため、実施回数が多い「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のほうが在留資格申請をしたいタイミングに合わせて受験しやすい点が特徴です。

取得方法②:建設分野の技能実習2号から移行する

外国人が特定技能1号「建設」を取得するもう一つの方法は、「建設分野の技能実習2号から移行する」というものです。

要件1:技能実習2号を良好に修了

要件2:技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の区分が一致

要件2に該当しない場合は技能評価試験の合格が必須ですが、技能実習2号からの移行の場合は、日本語試験は免除されます。

特定技能2号の在留資格申請の要件と取得方法

特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに習熟した技能をもつ外国人に対して許可される在留資格です。

建設分野において特定技能2号の在留資格を申請するには、指定された試験に合格し、監督・指導者として一定の実務経験を満たしている必要があります。建設分野では日本語試験はありませんが、1号とは違い、試験合格のルートしかありません。

要件1:技能試験に合格する

特定技能2号を取得するには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

(1)建設分野特定技能2号評価試験(技能検定1級の水準に相当)

(2)技能検定1級

特定技能2号評価試験の内容は、上級の技能労働者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。特定技能1号同様、試験は「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの区分に分かれていて、従事する業務の試験区分を受験し、合格する必要があります。

2号評価試験の概要

学科試験

問題数 40問

試験時間 60分

出題形式 4択式

実施方法 CBT方式

合格基準 合計点の75%以上

実技試験

問題数 25問

試験時間 40分

出題形式 4択式

実施方法 CBT方式

合格基準 合計点の75%以上

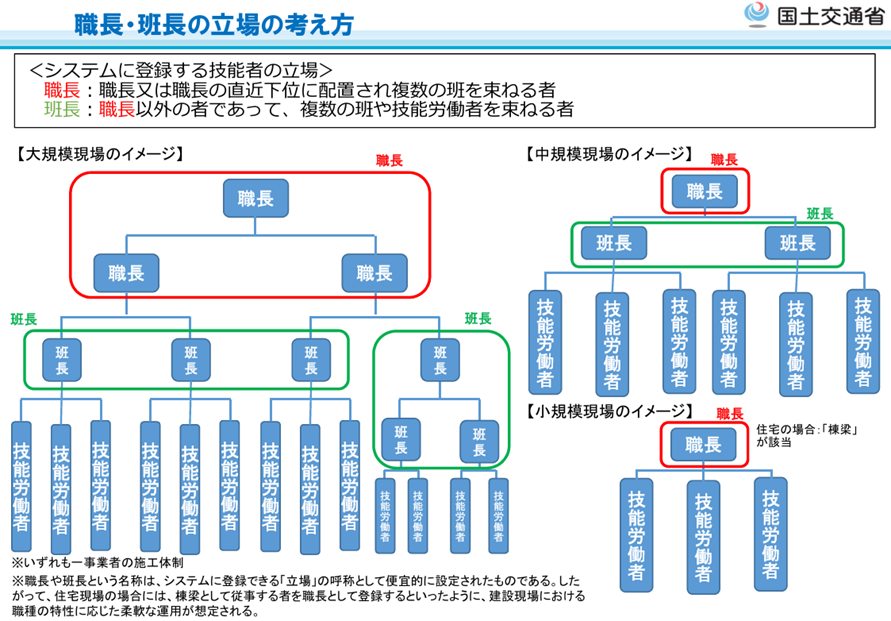

(1)の「建設分野特定技能2号評価試験」を受験する際は、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要になります。

監督・指導者として一定の実務経験がある

特定技能2号は試験合格とあわせて実務経験が必要です。実務経験は証明書を提出します。

実務経験

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある

実務経験として必要な就業日数を満たしているか否かについては、建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数(職長+班長)および就業履歴数(職長+班長)で確認します。したがって、あらかじめ建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しておく必要があります。

・建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定がある職種の場合

建設分野の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の就業日数(職長+班長)を満たしていること(詳細の日数はこちら(国土交通省)→さ:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499418.pdf)

・建設キャリアアップシステムによる能力評価基準の設定がない職種の場合

就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上であること

あ:ただし、従事する業務が建設キャリアアップシステム(CCUS)で能力評価基準の定められた職種であり、かつレベル3の評価を取得していれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出するだけで要件を満たせます。

(2)の「技能検定1級」を受験するには、次のいずれかを満たしている必要があります。

- 実務経験7年(学歴により年数が異なります。)

- 3級合格後の実務経験4年

- 2級合格後の実務経験2年

特定技能1号から2号への移行

上記の要件を満たせば、在留資格を特定技能2号へ変更するために入管に在留資格変更許可申請を行ないます。

申請に必要な書類は、特定技能1号の場合と大きく変わりませんが、2号特有の要件を満たしていることを立証するために下記の書類の提出が必要です。

・試験の合格証明書の写し

・班長としての実務経験の立証書類

・建設業許可証の写し

・特定技能所属機関の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業者IDが記載されているハガキ又はメールの写し

企業側の特定技能受け入れ要件

パターン1

<建設業独自の要件>

国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける

特定技能16分野の中で、建設分野だけは外国人の採用の流れが異なってきます。建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、企業側(受入れ機関)は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていることが必要です。

認定の主な審査基準は以下のとおりです。

・同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)

・特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

・建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること

・1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

<それ以外の要件>

・建設業許可の取得

・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入していること

・特定技能外国人への支援を行う

特定技能外国人がスムーズに日本での生活と就労を始められるように支援を行うことが義務付けられています。この支援業務を「登録支援機関」に委託することも可能です。

<義務的支援>

- 事前ガイダンスの実施

- 出入国送迎の支援

- 住宅確保や生活に必要な契約のサポート

- 生活オリエンテーションの実施

- 公的手続きなどへの同行

- 日本語学習機会の提供を支援

- 相談・苦情対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)

- 定期的面談・行政機関への通報

パターン2

特定技能「建設」で外国人を受け入れるための受け入れ企業の要件

- 建設業許可の取得

- 建設キャリアアップシステムへの加入

- JACへの加入

- 国土交通省による建設特定技能受入計画の認定

- 建設業許可の取得

軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、外国人を採用する場合には建設業許可の取得が必須となります。

建設業許可の種類と受入予定の外国人が従事する職種が一致している必要はなく、いずれかの建設業許可を取得して入れば特定技能の受け入れが可能です。

- 建設キャリアアップシステムへの加入

一般財団法人建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムの事業者登録が必要です。

また、日本に在留する外国人を特定技能として受け入れる場合には、外国人本人も建設キャリアアップシステムの技能者登録が必要ですので、事業者登録後に忘れずに登録をしてください。

- JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入

特定技能「建設」で外国人を受け入れるためには、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に正会員団体の会員またはJACの賛助会員として加入する必要があります。

特定技能「建設」の受け入れにはどちらの加入方法を選んでも問題ありませんが、会員となるために必要な費用や会費が異なります。

- 国土交通省による建設特定技能受入計画の認定

出入国在留管理局へ特定技能としての資格取得に必要な申請を提出する前に、特定技能「建設」では国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受けることが必要です。

建設特定技能受入計画の申請は外国人就労管理システムを通じてオンラインで行います。

申請から認定までにかかる標準的な審査期間は約2ヶ月とされていますが、審査は非常に細かく、修正などの対応も多く発生するため、余裕をもって申請することをおすすめします。

協議会とは

特定技能制度の協議会は、受け入れ企業の加入が義務づけられている組織です。

受け入れ企業は、受け入れる予定の外国人が特定技能の在留資格申請を行う前までに加入を済ませておかなければなりません。

建設分野の協議会では、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが必要で、会費が必要となります。会費は、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払い方法が違うので注意が必要です。

- 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合

年会費36万円

- 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合

その団体が定める会費(年会費相場5~12万円)

- 賛助会員(所属する団体が正会員ではないが、団体に所属していない)の場合

年会費24万円

所属している団体が①の正会員ではない場合や、個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円を納める必要があります。

また、1号特定技能外国人を受け入れた場合、会費の他に、月ごとに受け入れ負担金を1号特定技能外国人1人につき12,500円支払う必要があります。

協議会への加入申請は、特定技能の在留資格申請前までに済ませる必要があります。

以前は、受け入れてから4カ月以内に加入すればよいとされていましたが、2024年6月15日以降は、協議会には特定技能外国人の受け入れ前に加入し、在留資格申請の際に協議会加入証明書を提出することになっています。採用を決めたらできるかぎり、早めの申請をするよう心掛ける必要があります。

協議会の役割

特定技能の協議会とは、特定技能制度を適切に運用するために設立された、各産業分野に担当している官公庁が設置している機関です。

各産業分野の協議会で共通している役割は、以下のとおりです。

○ 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

○ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

○ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

○ 地域別の人手不足の状況の把握・分析

○ 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

○ 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等出

特定技能「建設」で外国人を受け入れるためには、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に正会員団体の会員またはJACの賛助会員として加入する必要があります。

JACには、協議会の役割のほか、低賃金、長時間労働といった問題を抱える建設業界の労働環境改善や職業紹介、技能評価試験の実施などを行い、建設業界で働く特定技能外国人の受入や育成をサポートする役割もあります。

協議会に加入しない場合のリスク

特定技能外国人の在留資格申請が認められない

協議会への加入申請は、特定技能の在留資格申請前までに済ませる必要があります。受け入れ企業は、特定技能外国人の受け入れ前に協議会に加入し、在留資格申請の際に協議会加入証明書を提出することになっています。協議会加入証明書の提出がないと特定技能外国人の在留資格申請が認められません。

また、特定技能制度の協議会は、受け入れ企業の加入が義務づけられている組織ですので、加入しない場合は法令違反による監督指導や受け入れ停止措置が取られる可能性があります。

特定技能採用の流れ

日本国内に在留している外国人を採用するケース(技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を採用の場合)

STEP 1 (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

STEP 2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

※受入れ機関等による事前ガイダンス等 、健康診断を在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施してください

登録支援機関と委託契約の締結

※1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。

STEP 3 特定技能外国人の支援計画を策定する

STEP 4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う

主な添付資料

・受入れ機関の概要

・特定技能雇用契約書の写し

・1号特定技能外国人支援計画

・技能を証明する資料

・日本語能力を証明する資料 等

STEP 5 「特定技能1号」へ在留資格変更

STEP 6 就労開始

※原則は外国人本人による申請です。

※地方局長に申請等取次者として承認 を受けた場合、取次ぎが可能です。

- 海外から来日する外国人を採用するケース(特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を採用の場合)

STEP 1 (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了 (帰国済み)

※技能実習2号を良好に修了した方であれば、 帰国済みであっても試験

は免除されます。

STEP 2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

※受入れ機関等による事前ガイダンス等 、健康診断を在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施してください

登録支援機関と委託契約の締結

※1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、そ

の全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を

行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があ

ります。)。

STEP 3 特定技能外国人の支援計画を策定する

STEP 4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う

| 主な添付資料 ・受入れ機関の概要 ・特定技能雇用契約書の写し ・1号特定技能外国人支援計画 ・技能を証明する資料 ・日本語能力を証明する資料 等 |

STEP 5 在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)

STEP 6 在外公館に査証(ビザ)申請

STEP 7 査証(ビザ)受領

STEP 8 入国

STEP 9 就労開始

特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意が必要です。

・各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。

・特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契

約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、

受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。

・特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

外国人材の活用はぜひご相談ください

特定技能外国人の受け入れのためには、多くの要件があります。しかし社内の人事担当者だけでそのすべてを把握するのは難しく、専門家のアドバイスに基づいて進めることが重要です。

当事務所では、企業の特定技能外国人の受け入れをサポートしています。現在受け入れを進めている方も、これから新しく受け入れを進めたい方も、ぜひ一度ご相談ください。