【介護業】訪問介護業における外国人材活用のポイントとは?

介護分野における外国人材の活用状況

現状では、外国人が従事できる介護関連の在留資格は、以下の4つです。

・在留資格「介護」

・EPA介護福祉士

・特定技能

・技能実習

訪問介護が認められているのは、上記4つのうち、在留資格「介護」とEPA介護福祉士のみとなっていましたが、2025年4月より、特定技能や技能実習においても条件を守ったうえで従事が可能となりました。

特定技能「介護」の受け入れ状況

そもそも特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格です。人手不足が深刻化する特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労を認めることで、人手不足を緩和するという目的で創設されました。また、特定産業分野は新たに4分野の追加が決定されています。

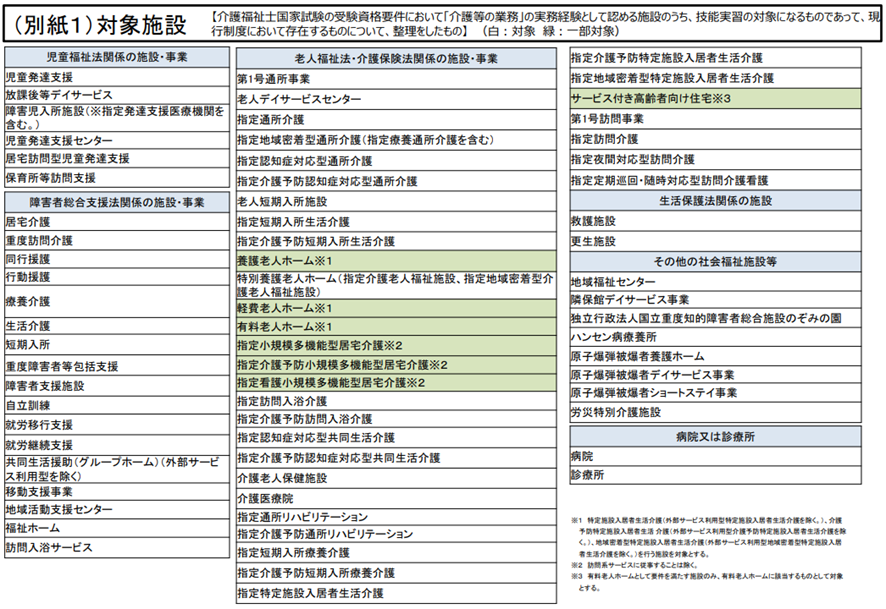

特定技能には1号と2号があり、1号の主な特徴は在留期間が通算で上限5年までとなり、受入れ機関による一連のサポートが義務付けられていることなどです。一方、2号の特徴は在留期間の更新回数に上限がないことや、要件を満たしている場合のみ家族(配偶者および子)の帯同が認められていることなどです。特定技能「介護」は、この在留資格のうちの一つとなります。<特定技能「介護」の受け入れが可能な施設例>

老人福祉法・介護保険法関係の施設および事業

児童福祉法関係の施設および事業

障害者総合支援法関係の施設および事業

診療所や病院

その他の社会福祉施設 など

また、特定技能以外にも、外国人が日本で就労可能な在留資格はいくつかあります。ただし、在留資格の種類によって、求められる要件や認められている活動内容、在留期間などが異なることがあることを覚えておきましょう。

特定技能における訪問介護

特定技能人材の要件

介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する特定技能外国人であり、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則必要となります。

<具体的な取扱>

提供するサービスの質の担保の観点等から、外国人介護人材が訪問系サービスに従事するにあたっては、介護事業所等での実務経験が1年以上ある外国人介護人材であることを原則とします。

ただし、受入事業所の判断で、例外的に、実務経験が1年に満たない外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際には、N 2相当など在留資格上求められている日本語能力よりも高いレベルでの能力を有する場合に限定的に可能となります。かつ、同行訪問については、利用者ごとに行うこととし、週1回のサービス提供の場合には、

・同行訪問を半年行う

・ただし、利用者·家族の同意が得られる場合には、同行訪問を3ヶ月行った上で、サービス提供時に見守りカメラを活用するなどICTを用いて常に事業所とやりとりができるようにすることで対応することも可能とする

といった措置が受入事業所に求められます。

※ 同行訪問について、利用者に対して、週2回のサービス提供の場合は3か月、週3回以上の場合は、2か月行うこととします。利用者・家族との信頼醸成や利用者特性に応じたサービス提供を行うために、2ヶ月以上の同行訪問を求め、それ以上の同行訪問期間の短縮は認められません。また、利用者の状況等を勘案しつつ、外国人介護人材が訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるようにするため、利用者ごとに必要な期間について行うよう、受入事業者において適切に判断することが必要です。

受け入れ機関側の要件

1号特定技能外国人を受け入れる事業所が以下①~⑤の要件を遵守し、実務経験等を有する1号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、1号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明(※)を行う場合には、当該事業所の一号特定技能外国人が訪問系サービスへ従事できます。

※具体的には、外国人介護人材が利用者の居宅に訪問して介護業務を行う可能性がある場合には、当該利用者やその家族に対し、以下の点などについて書面を交付して説明し、当該利用者又はその家族に当該書面に署名を求めることなどを指します。

・外国人介護人材が訪問する場合があること

・訪問する外国人の実務経験等について

・ ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること

・外国人介護人材の業務従事にあたって不安なことがある場合の事業所連絡先

①外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

受入事業所において、利用者やその家族の生活習慣や利用者個々の状態に配慮したサービス提供を可能とするための研修として、以下の内容を含む研修を行うこと。

・訪問系サービスの基本事項や生活支援技術などの利用者の居宅において実施する事項

・利用者·家族·近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む。)

・日本の生活様式

・緊急時の連絡方法や連絡先を事前に確認する等、利用者の居宅において不測の事態が起こった際に適切に対応できるような緊急時を想定した研修

②外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと

利用者やその家族と信頼を醸成し、加えて居住環境等といった周辺環境も含めた利用

者の特性に応じたサービス提供を行うため、外国人介護人材が訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者や利用者を担当している先輩職員などが同行するなど必要なOJTを行うこと。

③外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること

あらかじめ従事させる業務の内容や注意事項等について丁寧な説明を行い、その意向を確認すること。

本人と十分にコミュニケーションをとった上で、当該外国人介護人材が習得すべき技能や目指すべき姿を明確にしたキャリアパスを構築するとともに、そのキャリアパスの実現に向けた計画的な取り組みが必要であることから、キャリアアップ計画を当該外国人介護人材と共同して策定すること。

策定したキャリアアップ計画については、本人の意向、日本語能力修得目標などを含む自らの目指すべき姿や、事業者による支援計画を含め実現に向けたステップへの理解を促すため、当該外国人介護人材とも共有すること。

④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

・ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成·共有、管理者等の役割の明確化、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールの作成·共有、利用者やその家族等に対する周知

・ハラスメントが実際に起こった場合の対応として、当該ルールの実行、外国人介護人材が相談できる窓口の設置やその周知

⑤外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

〇 以下に掲げる対応を行うこと。

・緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成

・①で記載した緊急時を想定した研修の実施

・緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保

・サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備

○ 上記の対応においては、業務の負担軽減や、利用者の居宅において不測の事態が起こ

った際に適切に対応できるようにする観点から、コミュニケーションアプリの導入など、ICTの活用が考えられます。

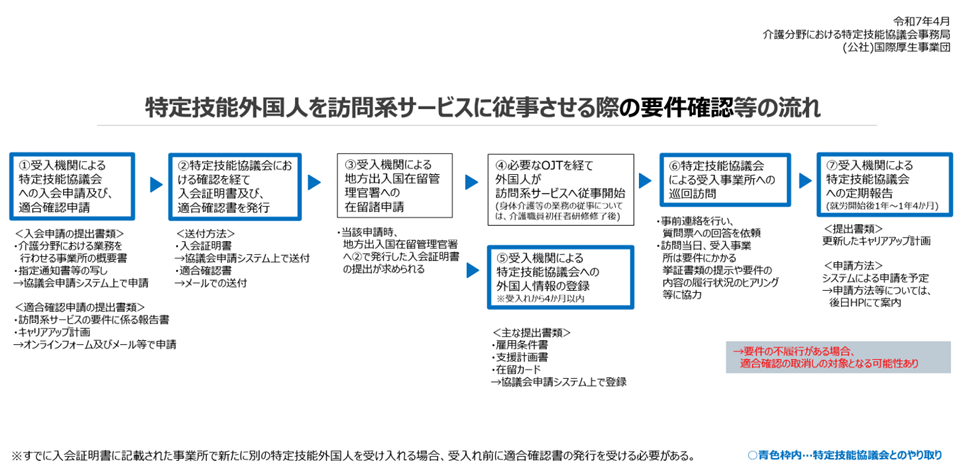

なお、告示改正に基づき、特定技能介護職員を訪問系サービスへ従事させる場合、受入機関は、当該特定技能介護職員が訪問系サービスへ従事する前に、あらかじめ介護分野における特定技能協議会から遵守事項等の確認を受け、当該確認を受けたことを証明する書類として外国人毎に「特定技能外国人の訪問系サービス従事に係る適合確認書」(以下「適合確認書」という。)の発行を受ける必要があります。

従事可能な業務

介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるもののうち、下記(別紙1)に示す施設における「介護等の業務」であることです。身体介護等(入浴、食事、排せつ、整容、衣服着脱、移動の介助等) )のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)となります。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例: お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等)に付随的に従事することは差し支えありません。

(注) 専ら関連業務に従事することは認められません。

遵守事項等にかかる確認のフロー(公益社団法人国際厚生事業団HPより引用)

遵守事項等の履行が確認できない実習実施者への対応について

「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」六に基づき、巡回訪問等において当該通知の三①~⑤及び四①・②に規定する事項に関する違反(疑わしい場合も含む)があることが確認され、指導等を行っても是正がなされない場合には、厚生労働省と協議の上、適合確認書の取り消しと特定技能協議会からの脱退手続きを行うこととされています。この脱退手続きにより、介護分野における特定技能協議会を強制的に脱退となった受入機関は、当該脱退の日から起算して5年間、特定技能協議会に加入することはできないこととされていますのでご留意ください。

なお、介護分野における特定技能協議会入会規程第8条に基づき、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、公益社団法人国際厚生事業団のホームページ(https://jicwels.or.jp/fcw/)において公表されます。

訪問介護分野において外国人材を活用するメリット

人材不足解消

介護の仕事には、排泄介助や入浴介助など、サービス利用者が安全な姿勢を保てるように支えながら行う業務があります。

厚生労働省「介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画について」によると、20~29歳の訪問介護員の割合は3.9%と、若い世代の人材はそれほど多くないのが現状です。

一方で、出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況(令和6年6月末現在)」によると、介護分野で活躍する特定技能外国人は36,719人、そのうちの約70%に当たる25,796人が18~29歳の若手です。

以上のことを踏まえると、特定技能の訪問介護が認められることで、若い世代の訪問介護員の割合が高くなり、今よりも人材不足が解消されることが期待できます。

サービス品質の向上

労働力を安定的に確保できるようになると、サービスの質を上げることもできます。

異なる文化や習慣を持った外国人が介護サービスに従事することで、新たな視点による介護サービスの提供にもつながるかもしれません。それにより、個別のニーズに応じた対応やサービス品質の向上も期待できます。

さらに、外国人材が介護サービスを行うことによって異文化交流が生まれ、これまでになかった新たな介護手法を促進することにも繋がることが期待できます。

訪問介護分野において外国人材を活用するうえでの注意点

受け入れ準備・体制の整備

外国人材の雇用を検討している企業においては、従業員が長期的に働けるような労働環境を整える必要があります。例えば、業務に必要なスキルの研修やトレーニングなど、支援体制を強化することも環境整備の一つとなります。

また、給与面、労働時間への配慮、福利厚生などは、日本人の労働者と同等以上の待遇が受けられるようにすることが必要です。さらに、メンタルヘルスケアが可能な環境を整備しておくことも大切です。

特に、小規模の事業所においては効率的な経営が難しいケースがあり、反対に資金力のある企業は、ほかの企業よりも高い給与設定も可能です。よって、条件の良い求人に人材が流れてしまうことも考えられます。このような問題を防げるような対策をとることも重要となります。

労働条件の明示

外国人労働者に対しても、日本人と同等の賃金・労働条件を提供する必要があります。労働契約の締結に際し、労働条件通知書を交付し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、その内容を明らかにした書面を交付することが必要です。その際、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めることが求められます。

※母国語その他当該外国人が使用する言語または平易な日本語を用いる等、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努める必要があります。

利用者への説明とサポート

受け入れ事業者は、利用者やその家族に対して事前に丁寧な説明を行わなければなりません。

具体的には、外国人介護人材が利用者の居宅に訪問して介護業務を行う可能性がある場合には、当該利用者やその家族に対し、以下の点などについて書面を交付して説明し、当該利用者またはその家族に当該書面に署名を求める必要があります。

・外国人介護人材が訪問する場合があること

・訪問する外国人の実務経験等について

・ ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること

・外国人介護人材の業務従事にあたって不安なことがある場合の事業所連絡先

外国人材の活用は、ぜひご相談ください。

介護事業においては、人手不足や採用難で悩んでいる事業者の皆様も少なくありません。そんな状況の中で、新たに特定技能や技能実習といった在留資格の外国人材についても訪問介護業務への従事が可能になるというのは、業務の助けになるかと思います。

当事務所では、多くの企業様から、特定技能や技能実習をはじめとする外国人雇用に関するご相談をお受けしてきました。過去のご相談事例をもとにお伝えできることもあるかと存じますの。皆様にとって最適な形を一緒に目指していければと思いますので、外国人材の活用でお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。